「あの情報、先週のミーティングで伝えたはずなのに、なんで知らないんだ…?」

「グループチャット、通知が50件以上溜まってる…。もう、何が重要な情報か分からない…」

「あの資料、どこに保存したか分かる人いますか?探すだけで30分もかかってしまった…」

あなたのチームでは、そんな「情報共有」に関する、見えないストレスや、無駄な時間が、日常的に発生していませんか?メンバーが増え、チームが大きくなるほど、この問題は深刻化します。まるで、体は大きくなったのに、神経網がうまく繋がっていない巨人のように、チームの動きは鈍くなり、誤作動を起こし始めるのです。

この記事は、「情報共有」という、チームの“血流”であり“神経網”でもある重要な機能が滞り、組織全体のパフォーマンスが低下していることに、深刻な問題意識を感じているリーダー、あなたのための“インフラ再構築マニュアル”です。

なぜ、あなたのチームでは情報がスムーズに流れず、「言ったはず」「聞いていない」という悲劇が繰り返されるのか。その構造的な原因を徹底解剖します。

この記事でわかること

- なぜ、チームが大きくなるほど「情報共有」が、劇的に難しくなるのか

- あなたのチームの情報伝達を妨げている、5つの“ボトルネック”

- 報連相のレベルを超え、チームの“集合知”を爆発させる、情報共有システムの具体的な作り方

なぜ、あなたのチームでは“情報”が流れないのか?伝達を阻む5つの壁

「もっと、ちゃんと報連相(報告・連絡・相談)しろ!」リーダーがそう檄を飛ばすだけでは、情報共有の問題は、決して解決しません。

多くの場合、問題の根源は、メンバーの意識ではなく、チームの「構造」そのものにあるからです。あなたのチームの“血管”や“神経”を詰まらせている「5つの壁」を、特定しましょう。

壁1【リーダーへの情報集中】:全ての情報がリーダーを経由し、ボトルネック化する

チームの規模が小さい頃は、リーダーが全ての情報を把握し、メンバーに必要な情報を伝える、というハブ&スポーク型のコミュニケーションでも機能します。

しかし、チームが大きくなると、リーダーに情報が集中しすぎて処理しきれなくなり、リーダー自身が情報の流れを止める「ボトルネック」になってしまいます。

あなたが、全ての情報の“関所”になっている限り、チーム全体の情報伝達スピードと質は、あなたのキャパシティという上限を超えることはありません。

壁2【コミュニケーションツールの洪水】:チャット、メール、Zoom…情報が分散し、検索性が失われる

現代は、便利なコミュニケーションツールに溢れています。しかし、その便利さが、逆に情報の混乱を招いているケースも少なくありません。

「あの決定事項、LINEで言ったっけ?メールだったかな?それともZoomで話しただけ?」情報が様々なツールに分散し、整理されていない状態では、後から必要な情報を見つけ出すことが極めて困難になります。情報共有のためのツールが、むしろ情報の“迷子”を生み出しているのです。

壁3【暗黙知のブラックボックス化】:個人の経験やコツが、言語化・共有されずに埋もれていく

チームのトップパフォーマーが持つ、独自のノウハウや、経験に裏打ちされた“勘”や“コツ”。これらは、チームにとって最も価値のある情報(暗黙知)です。

しかし、多くの場合、これらの暗黙知は、その個人の頭の中に「ブラックボックス」として留まり、言語化されたり、他のメンバーに共有されたりすることなく、埋もれてしまっています。その人がチームを去れば、その貴重な知恵も、永遠に失われてしまうのです。

壁4【心理的安全性の欠如】:失敗や懸念事項に関する「悪い情報」が、リーダーに上がってこない

「こんなミスを報告したら、リーダーに怒られるかもしれない…」「この懸念を伝えたら、チームの士気を下げてしまうかもしれない…」チーム内に、失敗やネガティブな情報を、安心して共有できる「心理的安全性」が欠如していると、「悪い情報」はリーダーの耳には入ってきません。

リーダーが常に“良い情報”しか耳にしていない状態は、船長が、船底で浸水が始まっていることに気づかないまま、航海を続けているのと同じくらい、危険な状態なのです。

専門家の視点:コンウェイの法則

ソフトウェア開発の世界には、「コンウェイの法則」という有名な法則があります。これは、「システム(製品)の構造は、それを設計した組織のコミュニケーション構造を反映する」というものです。

これは、ネットワークビジネスのチームにも当てはまります。もし、あなたのチームのコミュニケーション構造が、非効率で、断絶しているのであれば、あなたのチームが生み出す成果(システム)もまた、非効率で、問題を抱えたものになる、ということです。

「情報共有不足」が、あなたのチームを静かに蝕む…

情報共有の不全は、単なる「不便さ」の問題ではありません。それは、チームの生産性、意思決定の質、そして何よりもメンバー間の信頼関係を、静かに、しかし確実に蝕んでいく“病”なのです。

蝕害1【意思決定の質の低下】:不正確・不完全な情報に基づいた、誤った判断

「そんな重要な情報、聞いていなかった!」必要な情報が必要な人に届いていなければ、どれだけ優秀なリーダーやメンバーであっても、正しい判断を下すことはできません。

情報不足や、情報の誤解に基づいた意思決定は、チームを間違った方向へと導き、大きな損失をもたらします。

蝕害2【生産性の低下】:同じ質問の繰り返し、無駄な探し物、重複作業の発生

「あの件、どうなりましたっけ?」「この資料、どこにありますか?」これらの、本来であれば不要なはずのコミュニケーションが、チームの貴重な時間とエネルギーを奪っていきます。

情報が整理され、誰もが必要な情報にアクセスできる状態であれば、これらの無駄な時間は、もっと生産的な活動に使うことができるはずです。

蝕害3【信頼関係の悪化】:情報格差が生む、不公平感と疑心暗鬼

「リーダーは、一部のメンバーにだけ、特別な情報を流しているのではないか?」「なぜ、あの情報は、私には知らされなかったんだ?」

チーム内に情報を持っている人と、持っていない人が生まれる「情報格差」は、「仲間外れにされている」という疎外感や、「何か隠されているのではないか」という疑心暗鬼を生み出し、メンバー間の信頼関係に、深刻な亀裂をもたらします。

“伝言ゲーム”で、崩壊したプロジェクト

私は、ある大きなチームイベントのリーダーを任された。メンバーは10人。私は、それぞれの担当者に、口頭や個別のLINEで指示を出していった。「Aさんは会場の手配、Bさんは資料作成、Cさんは…」。

しかし、当日、イベントは大混乱に陥った。会場の予約時間が間違っていた。資料の部数が足りない。役割分担が不明確で、誰も動けない。「リーダー、聞いてません!」「いや、伝えたはずだ!」。責任のなすりつけ合いが始まり、イベントは最悪の雰囲気で終わった。

原因は、明確だった。情報を、私というハブを介した“伝言ゲーム”にしてしまい、全体像を誰も把握できていなかったのだ。良かれと思って細かく指示したことが、チームの“脳”を完全に麻痺させていた。

パラダイムシフト:「情報を“管理”する」リーダーから、「情報が“流れる”場を創る」リーダーへ

この情報共有の混乱から抜け出すために、リーダーであるあなたは、情報に対する“役割”を、根本的に変える必要があります。

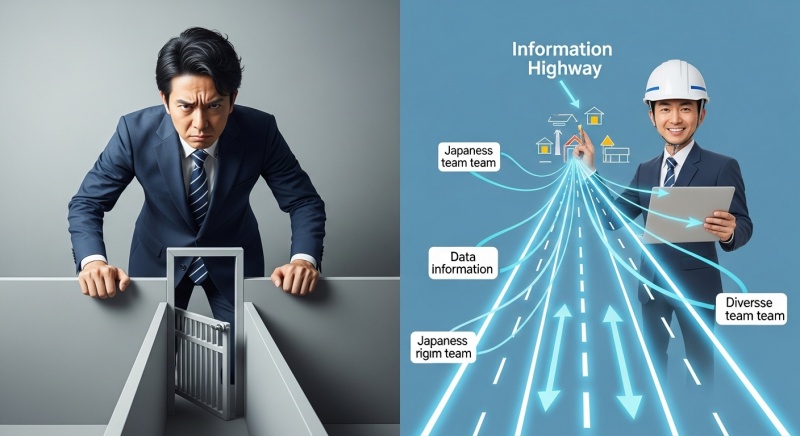

あなたの仕事は、情報の“門番”になることではない。情報の“高速道路”を建設することだ

これまでのリーダーは、情報を集め、それを管理し、必要に応じてメンバーに“与える”という、「門番」のような役割を担っていました。

しかし、これからのリーダーの仕事は、情報そのものを管理することではありません。誰もが、必要な情報に、いつでも、どこからでも、自由にアクセスでき、そして自らも情報を発信できる、オープンでスムーズな「情報のインフラ(高速道路)」を、チーム内に建設することなのです。

最高の情報共有とは、「トップダウン」ではなく、「全員が発信者」となるネットワーク型

リーダーからメンバーへ、という一方通行(トップダウン)の情報伝達だけでは、組織は活性化しません。メンバーからリーダーへ(ボトムアップ)、メンバーからメンバーへ(横方向)という、多方向への情報の流れがあってこそ、組織は“学習”し、進化していきます。

あなたが目指すべきは、中央集権的な放送局ではなく、誰もが自由に発信し、繋がり合える、分散型のネットワークなのです。

【実践編】チームの“集合知”を最大化する「情報共有システム」構築5ステップ

では、具体的に、どのようにしてこの「情報の高速道路」を建設すればいいのでしょうか。精神論ではなく、「仕組み」として構築するための、5つのステップをご紹介します。

「集合知」を生む情報共有システム 5ステップ

- STEP1【“情報の種類”を定義する】:情報の性質に応じて、置き場所と伝え方を分類する

まず、チーム内で飛び交う情報を、「①緊急連絡」「②業務指示・報告」「③ノウハウ・知見」「④議論・相談」「⑤雑談・交流」といったように、その性質に応じて分類します。 - STEP2【“最適なツール”を選択する】:情報の種類ごとに、使うツールを明確にルール化する

分類した情報の種類ごとに、最も適したコミュニケーションツールを割り当て、その使い分けをチームのルールとして明確にします。例:「①緊急連絡は電話」「②業務指示はプロジェクト管理ツール」「③ノウハウはチームWiki」「④議論は週次ミーティング」「⑤雑談は専用チャットチャンネル」。これにより、ツールの洪水と情報の分散を防ぎます。 - STEP3【“情報の置き場所”を一元化する】:チームの知識を集約する「中央データベース」を構築・運用する

製品情報、トークスクリプト、成功事例、Q&A集など、チームの活動に必要な全ての「ストック情報」を、一つの場所(例:Google Drive, Notion, Evernoteなどの共有フォルダや、チーム専用Wiki)に集約し、誰もが簡単に検索・アクセスできる状態を作ります。 - STEP4【“暗黙知”を形式知に変える仕組み】:成功事例・失敗事例の共有会を定例化し、記録・構造化する

トップパフォーマーの頭の中にある「暗黙知」を、チームの共有財産である「形式知」へと変換する仕組みを作ります。週に一度、「今週のベストプラクティス(成功事例)」「今週の学び(失敗事例)」を共有する時間を設け、その内容を議事録としてデータベースに蓄積していきます。 - STEP5【“情報の流れ”をデザインする】:誰が、いつ、どこで、何を発信・確認すべきか、明確なルールを設定する

例えば、「週次報告は、毎週日曜日の21時までに、指定のフォーマットでプロジェクト管理ツールに投稿する」「チャットの返信は、原則24時間以内に行う」といった、具体的なコミュニケーションルール(期待値)をチームで合意し、明文化します。これにより、「言ったはず」「聞いていない」という齟齬を防ぎます。

【応用編】リーダーとして、チームの「情報リテラシー」全体を高める

最高のシステムを構築しても、それを使うメンバーの「情報リテラシー(情報を使いこなす能力)」が低ければ、宝の持ち腐れです。

リーダーは、システムの構築と同時に、メンバーのリテラシー教育にも、力を注ぐ必要があります。

情報を「受け取る」だけでなく、「発信する」ことの重要性を、チーム文化として根付かせる

「情報は、与えられるのを待つものではなく、自ら取りに行き、そして自ら発信するものである」。この主体的な情報との関わり方を、チームの文化として根付かせることが重要です。

メンバーの積極的な情報発信(成功事例の共有、外部で学んだことのシェアなど)を、リーダーが称賛し、評価する仕組みを取り入れましょう。

情報発信能力は、チーム内だけでなく、チーム外への影響力にも繋がります。個々のメンバーが、価値ある情報を発信するスキルを身につけることは、継続報酬型WEBビジネスのように、個人の発信力をテコにして集客や収益化を行うモデルにおいても、極めて重要な要素となります。

“検索窓”が、私を救った

伝言ゲームで大失敗した後、私はチームの情報共有システムをゼロから再構築した。まず、全てのノウハウ、マニュアル、過去の議事録を、クラウド上の「チームWiki」に集約した。そして、メンバーには「まず、このWikiで検索してください。

それでも分からなければ、私に質問してください」というルールを徹底した。最初は戸惑っていたメンバーも、次第にWikiを活用し始め、私への質問の数は劇的に減った。さらに驚くべきことに、メンバー自身が、Wikiに新しい情報を追記したり、古い情報を更新したりし始めたのだ。

Wikiは、単なるデータベースではなく、チームの“集合知”が、日々進化していく“生きた脳”となった。私は、情報の門番であることをやめ、チームの脳を育てる“庭師”になったのだ。

まとめ:最高のチームは、最高の“情報インフラ”を持つ

情報は、チームにとっての血液であり、神経です。その流れが滞れば、チームは活力を失い、思考は鈍り、やがては壊死してしまいます。

リーダーであるあなたの仕事は、その重要なインフラを、常に最高の状態に整備し続けることです。情報が、必要な時に、必要な人の元へ、スムーズに、そして正確に流れる。個々の知恵が、チーム全体の力へと変換される。